贾柯,一位响应国家号召、怀揣农业梦想的大学生,毅然放弃了城市的繁华,选择回到家乡叶县,用青春和汗水浇灌出一片生机勃勃的果园。这不仅是对家乡深情的回馈,更是对绿色农业、美好生活的执着追求。然而,当果园即将迎来丰收的喜悦时,一场突如其来的强拆风暴却无情地将这一切化为泡影。这背后,是权益的博弈,还是法治的缺失?

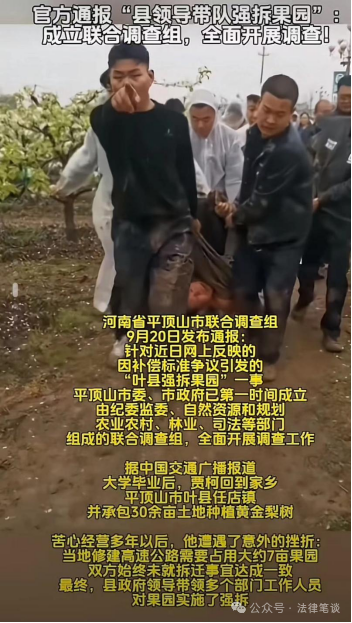

2024年4月2日,一场由数百人参与的强拆行动,在没有达成补偿协议的情况下,对贾柯的果园进行了强制拆除。电路被切,道路被封,家人被强行带离,现场一片混乱。这一幕,不仅是对贾柯个人梦想的摧残,更是对法治精神的践踏。1.果园情况:果园位于河南省平顶山市叶县任店镇,由返乡创业大学生贾柯经营,名为梨花庄园,占地约30亩,主要种植黄金梨。该果园经过近十年的发展,获得了国家绿色认证,并成为大学生创业基地,对当地经济有一定贡献。2.项目需求:叶县至鲁山高速公路(叶鲁高速)项目需要占用梨园部分土地,大约7亩。该项目是河南省高速公路网规划的重要组成部分,对当地交通和经济发展有重要意义。1.补偿标准分歧:果园与政府之间就土地征收补偿标准存在严重分歧。贾柯认为其果园应被认定为经济林,补偿标准应远高于政府提出的零星果木补偿标准。政府则依据平顶山市人民政府文件《关于印发平顶山市征地青苗及地上附着物补偿标准的通知》(平政【2017】33号),认定该土地为耕地,只能按零星果木进行补偿。2.协商无果:尽管双方进行了多次沟通,但始终未能就补偿标准达成一致。贾柯曾聘请律师并向法院提起诉讼,但问题仍未得到解决。1.强拆发生:2024年4月2日,叶县常务副县长胡炜哲带领公安、交通执法、城管执法、任店镇政府等多个部门约400人,对梨园进行了强拆。强拆过程中,果园的电路被切断,周边道路被封锁,贾柯的家人被强行抬走并关进派出所。2.现场冲突:果园家人在尝试录像取证时,手机被抢走。现场视频显示,有工作人员威胁拍摄者,并阻止其进入果园。1.社会舆论:该事件引起了广泛的社会关注和舆论热议。有网友支持贾柯维权,认为政府应依法行事;也有网友质疑贾柯的果园用地性质及补偿要求是否合理。2.政府回应:平顶山市委、市政府在事件曝光后第一时间成立了由纪委监委、自然资源和规划、农业农村、林业、司法等部门组成的联合调查组,全面开展调查工作。3.法律救济:贾柯及家人正在寻求法律救济途径,包括行政复议和行政诉讼等,以维护自身合法权益。1.土地性质:首先需要明确果园土地的性质。如果是耕地,果园的存在可能涉及耕地非农化问题,这在政策上是不允许的,可能需要无条件拆除。如果是林地,且林权已归户,那么果园的经营者需要证明其对该土地有合法的使用权。最可能的情况是土地为集体土地,果园经营者拥有一定年限的经营权。2.权属问题:果园经营者在创业时可能获得了优惠政策,但这些政策通常不会改变土地的所有权和基本性质。因此,经营者在面临拆迁时,其权益主要基于其经营权合同和相关法律规定。1.补偿标准的依据:地方政府在拆迁时通常会依据当地的行政规范性文件来确定补偿标准。然而,这些文件往往有有效期限制,过期的文件不应再作为补偿依据。本案中,地方政府所依据的补偿标准文件已失效,这构成了违法补偿的基础。2.补偿标准的合理性:补偿标准应基于被征土地的市场价值、果树种类、产量、经营状况等因素综合确定。果园经营者认为其果园应被认定为经济林,而非零星果木,因为两者补偿标准相差悬殊。因此,补偿标准的合理性成为争议焦点之一。1.法定程序:根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律规定,政府在实施征收拆迁时必须遵循法定程序,包括发布征地公告、明确征地范围、用途、补偿标准等关键信息,并保障被征地者的知情权、参与权。在双方无法达成一致的情况下,政府虽有权依法申请法院强制执行,但在启动强制拆迁程序前,应尽最大努力进行协商调解。2.暴力强拆的违法性:本案中,地方政府在未达成补偿协议的情况下实施了强制拆除行为,且过程中存在暴力行为和对当事人的威逼。这不仅违反了法定程序,也损害了果园经营者的合法权益。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》等相关法律法规,政府在实施征地拆迁时必须遵循严格的法定程序。这包括征地公告的发布、征地范围的明确、补偿标准的公告、与被征地人的协商沟通等。在叶县强拆案中,尽管政府有建设项目需求,但如果在征地过程中未能充分履行这些法定程序,就可能导致征地行为的合法性受到质疑。补偿标准的合理性是征地拆迁中的核心问题之一。根据法律规定,补偿标准应当基于被征收土地的市场价值、地上附着物的种类、数量、价值以及被征地人的实际损失等因素综合确定。在叶县强拆案中,果园经营者与政府就补偿标准存在严重分歧。果园经营者认为其果园应按照经济林标准进行补偿,而政府则依据过期的文件按零星果木标准赔偿。这种差异不仅体现在补偿金额的悬殊上,更反映了补偿标准制定过程中的合理性和公平性问题。强拆行为的正当性取决于多个因素,包括是否已经履行了所有法定程序、是否已经与被征地人达成了补偿协议、是否给予了被征地人合理的搬迁期限等。在叶县强拆案中,政府在未与被征地人达成补偿协议的情况下实施了强拆行为,且过程中存在暴力冲突和对被征地人的不当限制。这种行为不仅违反了法律规定,也严重损害了政府形象和公信力。政府行为的透明度是保障公众知情权、参与权和监督权的重要基础。在征地拆迁过程中,政府应当及时公开征地信息、补偿标准、安置方案等相关内容,接受社会监督。然而,在叶县强拆案中,政府的行为显得不够透明。果园经营者表示政府在征地过程中未充分告知其权利和义务,也未就补偿标准等问题与其进行有效沟通。这种缺乏透明度的行为不仅可能导致公众对政府的不信任,也可能引发社会矛盾和冲突。在征地拆迁中,准确判断公共利益的边界是确保土地征收合法性和合理性的关键。严格依据国家法律法规来判断公共利益的边界。《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规均对公共利益作出了原则性规定。这些法律为公共利益的界定提供了基本的法律依据。虽然法律法规并未详尽列举公共利益的具体范畴,但在实际操作中,可以参照以下一些通常被视为公共利益的项目:第一,国防建设:包括军事设施、国防工程等,直接关系到国家安全。第二,基础设施建设:如能源、交通、水利、通信等,这些设施对于社会经济的发展和民众生活质量的提升具有基础性作用。第三,公共事业建设:涵盖教育、医疗、文化、体育、社会福利等多个领域,直接关系到社会公共利益的实现。第四,保障性安居工程建设:包括廉租房、公租房、经济适用房等,旨在解决低收入群体的住房问题,改善其居住条件。第五,旧城区改建与城市更新:为了提升城市形象,改善居民生活环境,对危房集中、基础设施落后等地段进行改建。判断是否属于公共利益时,可以采用综合判断标准:第一,法定性标准:公共利益必须通过法律来确定,只有法律明确规定的范围才能被认定为公共利益。第二,公众收益标准:公共利益必须是能够让不特定的多数人享有利益,而非特定个体或少数人的利益。第三,用途效果标准:公共利益必须能最终有效促进全体社会成员的社会福利,提升社会整体利益。第四,可持续发展标准:在判断公共利益时,不仅要考虑当前的需求和利益,还要兼顾未来发展的需要,确保项目的可持续性。在判断公共利益边界时,还需要充分考虑社会影响和接受度。征地拆迁往往会对被拆迁人的生活和利益产生较大影响,因此必须确保征地拆迁行为得到了广泛的社会认同和支持。这可以通过公开透明的程序、充分的协商沟通、合理的补偿安置等方式来实现。

来源、转载:法律笔谈

凡本微信公众平台标明“转自”或“来源”的作品,版权归原作者及原平台所有,仅代表原作者个人观点,供读者学习、参考,不代表本所公众号观点。如涉及版权等问题,请在微信后台留言,我们将第一时间处理,非常感谢!

素材来源官方媒体/网络新闻