重磅!因“审执分离模式”无法确定,《民事强制执行法 (草案)》被终止审议!

自上世纪80年代末,随着我国改革开放的深入和经济社会活动的日益活跃,诉讼案件数量激增,但法律文书执行率却相对较低,导致大量“法律白条”的出现,这一现象被公众称为“执行难”。长期存在的执行难题不仅成为困扰法院工作的主要问题之一,也成为了社会广泛关注的焦点。“执行难”不仅影响了司法权威和公信力,还损害了党和国家的形象,削弱了人民群众对全面依法治国的信心。因此,解决“执行难”已成为最高人民法院在执行领域的重要政治任务,也是推动执行工作的重要动力。尽管“审执分离”改革与直接解决“执行难”问题关联不大,但考虑到与“执行难”和“执行乱”之间存在的联系,“审执分离”改革实际上有助于缓解这些问题。因此,这两者之间存在着间接的关联性。本文旨在分析“执行难”这一严峻挑战,不仅是为了揭示其对司法效率和社会稳定的影响,更是为了在这一复杂议题上贡献我们的智慧和力量。我们坚信,通过细致而全面的分析,结合针对性的建议与策略,能够为法院工作现状的改善提供有力支持,并以此推动社会主义法治国家建设的进程。笔者深知,“执行难”不仅是一个技术性问题,更关乎法律权威、社会公平正义以及公众对法治的信心。笔者深信,通过实际行动,能为构建一个更加公正、高效、透明的司法体系贡献一份力量。

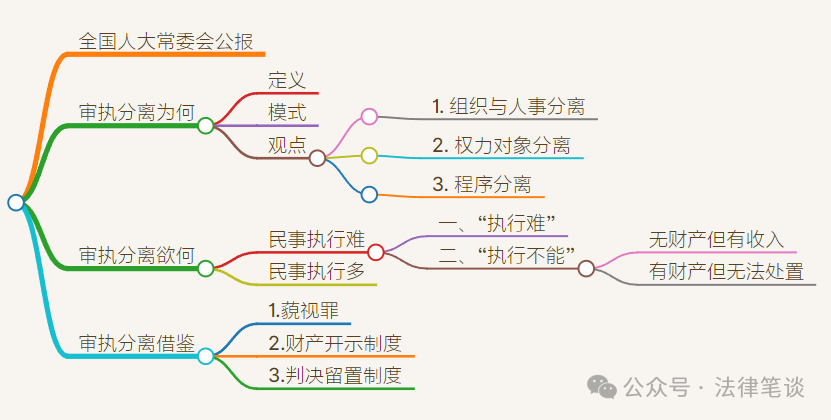

在学界和实务界,所谓“审执分离”是在我国的法律语境下,对司法审判权与执行权分离的概括。“审执分离”作为一种政策性表述,最初见诸党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)。该决定中实行的审判权和执行权分离的体制改革试点是完善我国司法体制的一个重要步骤。“审执分离”也在相当一段时间里,被认为是司法体制改革的重大议题之一。“审执分离” 的议题始于“外分”还是“内分”之争。

《决定》提出的审判权和执行权分离改革旨在探索将执行权从法院独立出去的可能性,即所谓的"外分"问题。这一设想若得以实施,无疑是对司法体制进行重大调整,因为它触及了司法权力的基本结构。

不可否认的是,将执行权从法院分离出去可以为解决“执行难”问题提供一种可能的有效解决方案,并有助于维护法院的司法权威。在某些情况下,这种改革甚至能起到釜底抽薪的效果,对深陷执行困境中的法院来说是利好消息。在英美法系国家,执行权的配置多为“外分”模式。如美国法院内部没有专门的执行机构,在各州法院系统,大多由当地警察局的治安官员执行。判决胜诉方只要持判决和法院的执行令状向警察局的治安员申请,治安官就按照法官的判决,无条件执行,而不必考虑债务人的基本人权。比如房屋确权纠纷案,治安官可按照法官的判决,无条件将非法占有人及其财产清理出去,即使该非法占有人无家可归。

从英美法系实践角度看,在"外分"模式下,并未发现执行难问题成为普遍的社会现象(尽管个案中仍可能存在执行困难)。但美国具备藐视法庭、财产开示与判决留置三大“杀手锏”,可以有效加强执行的权威力。因此笔者认为,“内分”抑或“外分”并不是能否解决执行难的本质原因。

笔者认为,执行体制的改革与完善需立足于法律制度与实践层面。关于“审执分离”的讨论和实施亦是如此。学界普遍认为,审执分离体现在以下几个关键方面: 设立独立行使审判权的审判庭与执行机构(如最初的执行庭、后来的执行局),并明确审判员与执行员的角色分工。两者的权限和职责各不相同,确保了在组织结构上实现分离。将审判事项与执行事项区分开来,确保审判权专注于案件裁决,而执行权则负责强制执行判决结果。确立审判程序与执行程序的独立性,并明确执行程序的基本框架。这为司法活动提供了清晰的操作流程和制度保障。-立法审执分离:通过法律明确界定审判权与执行权的界限。-全面成立执行庭:在法院内部建立专门负责执行工作的机构,如执行庭或执行局。-完善审执分离:进一步细化和强化组织、程序上的独立性。然而,尽管现有法院组织模式使得“审执分离”在形式上已取得一定进展,但其制度层面的深度与广度仍有待提升。《决定》作为未来改革方向的重要指南,强调了继续深化执行体制变革的重要性。我国民事执行体系始终聚焦于破解"执行难"这一核心挑战。"审执分离"作为民事改革的关键议题之一,其核心在于明确区分审判权与执行权的行使对象。由于这两项权力在目标、方法及程序上的差异性,要求我们在组织结构与人事安排上进行合理且科学的设计。尽管"审执分离"并非我国民事执行制度改革的唯一目标,但它对于完善和革新我国民事执行制度至关重要,是实现这一领域现代化转型不可或缺的一部分。通过明确划分审判权与执行权的责任界限,不仅能够优化司法资源分配,还能提高执行效率、确保程序公正,从而有效应对长期存在的"执行难"问题。一、“执行难”

"执行难"一词,在此情境下特指民事执行案件中所面临的挑战与困境。此类案件通常以执行完毕或双方达成和解协议并终结执行作为结案方式。然而,实际操作过程中,由于种种困难和阻力的存在,导致案件的执行进程被拖延或是未能达到预期效果。具体而言,"执行难"主要体现在两个方面:一是当被执行人拥有可供执行的财产时,却因各种原因无法实现及时、全面的执行;二是涉及非财产性执行的情况同样面临难题,如行为执行等。二、“执行不能”

"执行不能"是指在特定时期内,由于缺乏可执行资产或司法资源有限,导致案件无法继续有效执行的情况。这种状态并非永久性,而是暂时性的,当条件改变或执行手段增强时,"执行不能"有可能转化为"可执行"。"执行不能"分为两类:一是暂时执行不能,即在当前条件下,法律意义上的、相对的"执行不能";二是始终执行不能,这类案件通常因被执行人丧失劳动能力且无财产收入来源而终结执行程序。后者不应纳入"执行难"范畴讨论。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条,当经过财产调查未发现可供执行的资产、申请执行人确认或法院核查并经院长批准后,可裁定终结本次执行程序。但一旦发现被执行人有新的可执行资产,申请执行人随时有权重新启动执行。即使当前无可供执行的财产,若被执行人具备获取劳动报酬或收入的能力,则未来存在履行债务的可能性。此类情况涉及多种资产类型,如未登记在名下的财产、未能实物扣押的财产、产权不完整的房产与土地、停牌或限售状态的上市公司股票、目标公司下落不明的有限责任公司股权、非上市股份有限公司股权等。这些资产因各种原因难以直接执行。从人民法院执行工作的视角审视,“执行多”导致的人力不足问题主要体现在以下几个方面:相当一部分被执行人通过各种手段规避法律义务,如转移隐匿财产、隐藏行踪等,甚至采取暴力抗拒措施。这不仅增加了执行人员的工作难度和风险,也使得传统的登门临柜查找方式显得力不从心,效率低下且成本高昂。人民法院在执行过程中往往需要处理各类复杂资产,如房地产、车辆、船舶、股权等,这些资产的评估与拍卖过程繁琐,周期长,且对专业性要求高。传统拍卖模式不仅费用高昂,成交率低,还存在一定的廉政风险,难以实现财产的有效变现。长期以来,一些单位和个人出于部门利益或地方保护主义,试图干预、妨碍执行工作,甚至截扣执行标的物、围攻执行人员。虽然“两个规定”的出台在一定程度上遏制了此类现象的发生,但干扰执行的情况仍时有发生,对司法公正和效率构成了威胁。执行难问题并非一朝一夕形成,无财产可供执行案件的长期积累导致陈案越积越多。这些案件往往矛盾尖锐、复杂多变,化解难度大,需要投入大量的人力物力资源,成为司法工作的沉重负担。审执分离被视为美国民事执行制度成功的关键因素之一,其优势在于确保审判公正与执行效率的独立性。然而,这一观点仅揭示了问题的一半。实际上,美国民事执行体制的核心在于司法权威力强。美国的执行之所以不存在“执行难”问题,除了全社会“法律至上”观念及法院和法官在社会上普遍受到尊重的因素外,美国法院具体的强制执行法律制度更是一个重要因素。美国社会十分尊重法院判决的即判力,也就是说,一旦法院作出判决,就会产生严肃的法律后果,没有商量余地。美国法院的三大“杀手锏”为藐视罪、财产开示制度和判决留置制度。藐视罪,作为法律体系中一个古老的犯罪形式,源自古代习惯法,最初用以报复对国王或政府的蔑视。在现代美国法律框架下,该罪行主要分为两类:针对立法机关和法庭的藐视行为。针对法庭的藐视罪(contempt of court)是指任何可能干扰法官公正审判或执行判决的行为,包括但不限于违反法院命令、隐匿债务人的财产、教唆证人离开法庭区域、销毁证据、逃逸或对法官或证人实施伤害等。这类行为不论其具体方式如何,只要它们影响了司法程序的公平性,都可被视为藐视法庭。对于藐视法庭的行为,通常分为直接和间接两类,但更常见的分类是民事和刑事两种类型。这种区分强调了行为性质的不同及其对法律秩序的影响程度:民事藐视罪涉及对诉讼过程的干扰,而刑事藐视罪则可能涉及到更为严重的威胁或破坏司法权威的行为。根据CBS Broad. Inc. v. FilmOn.com, Inc., 814 F.3d 91, 98 (2d Cir. 2016)案的观点,“当事人可在以下情况下因未遵守法院命令而被判定在民事上藐视法庭:(1)藐视法庭者未遵守的命令清楚明确;(3)藐视法庭者没有努力试图以合理方式遵守命令(A party may be held in civil contempt for failure to comply with a court order if (1) the order the contemnor failed to comply with is clear and unambiguous, (2) the proof of non complianceis clear and convincing, and (3) the contemnor has not diligently attempted to comply in a reasonable manner)。”根据Latino Officers Ass’n City of N.Y., Inc. v. City of NewYork, 558F.3d 159, 164 (2d Cir. 2009)案的观点,提出动议的一方须承担举证责任。根据Paramedics,369 F.3d at 655案的观点,判定藐视法庭不要求藐视法庭者故意违反命令(The contemnor need not willfully violate the order for contempt to be appropriate)。根据King v. Allied Vision, Ltd., 65 F.3d 1051, 1058 (2d Cir.1995)案的观点,“清楚明确的命令是指其对于接受方而言没有不确定性”,即接收方“必须能够从命令中清楚地确定哪些行为遭到禁止”(“[A] clear and unambiguous order is one that leaves ‘no uncertainty in the minds of those to whom it is addressed.’”That is, the addressees“must be able to ascertain from the four corners of the order precisely what acts are forbidden.”)。另外,根据New York State NOW v. Terry, 886F.2d 1339, 1352 (2d Cir. 1989) 案的观点,命令的内容必须“足够具体明确,以将被禁止的行为类型告知该命令范围内的那些人”(the order’s text must be “specific and definite enough to apprise those within its scope of the conduct that is being proscribed.”)。根据Levin v. Tiber Holding Corp., 277 F.3d 243, 250 (2d Cir. 2002)案的观点,对于明确和有说服力的证据的要求,法院需要“足够的证据来证明发生违令行为具有‘合理的确定性’”(As to the requirement for clear and convincing proof, courts requires “a quantum of proof adequate to demonstrate a ‘reasonable certainty’that a violation occurred.”)根据Badgley v. Santacroce, 800 F.2d 33, 36 (2d Cir. 1986)案的观点,只有在“事实上不可能”遵守命令的情况下,藐视法庭者不努力遵守命令的行为才有可能被原谅。根据Huber v. Marine Midland Bank, 51 F.3d 5, 10 (2d Cir. 1995)案的观点,被告有责任“清楚、明白、无误地”证明“不可能遵守命令”。财产开示property discovery制度是美国民事执行制度最为重要的制度安排之一。《联邦民事诉讼规则》就规定胜诉方“可以要求包括债务人在内的任何人开示判决债务人的财产情况”。在加利福尼亚州,法院可以签发信息传票(Information Subpoena),要求被执行人提供财产信息。此外,胜诉方还可以利用信用报告公司、银行记录、房产记录等多种途径进行财产调查。纽约州允许法院签发信息传票,并且胜诉方可以雇佣私人侦探和专业执行公司进行财产查找。纽约州的法律还要求银行等金融机构在收到法院命令后立即冻结被执行人的账户,防止财产转移。在德克萨斯州,胜诉方可以申请扣押令(Writ of Garnishment),直接从被执行人的银行账户中扣除欠款。此外,该州允许查封和拍卖不动产、车辆等高价值财产,以确保判决得以执行。信息传票是法院发出的要求被执行人披露财产状况的法律文件。被执行人必须按要求提供详细的财产信息,包括银行账户、不动产、收入来源等。如果被执行人拒绝提供信息或提供虚假信息,可能会面临法律制裁,包括被罚款、判处监禁。法院可以命令银行提供被执行人的账户信息,并冻结账户资金。此外,胜诉方可以通过信用报告公司获取被执行人的信用报告,查找其财产和负债状况。这些信息为查找和冻结财产提供了重要线索。公共记录,如房产登记、机动车登记等,是查找被执行人财产的重要途径。法院和执行机构可以通过这些记录,确定被执行人拥有的房产和其他高价值资产,并采取相应的冻结或扣押措施。此制度核心在于赋予债权人财产留置权。财产留置权是对资产的合法债权,允许持有人在不偿还债务的情况下获得对财产的使用权。财产留置权必须由县档案局或州机构备案和批准。然后,它被交付给财产持有人,并附有具体条款,通知他们已采取行动收回一块财产。例如美国《统一商法典》〔U.C.C.〕第9-301条第 (3)项,「留置权债权人」,是指通过对有关财产的扣押、征收或类似行为,而对该财产取得留置权的债权人,包括从财产转让之时起维护债权人利益的受让人,从提起诉讼之日起的破产财产受托人,或依据衡平法从指定之日起的财产接受人。优先债务持有人之间并非处于同等地位。拥有第一留置权的债权人在偿债序列中位列最前,优先于其他所有债权人(包括其他优先债务持有人)。债权人可在多种情况下行使留置权,包括但不限于房地产、汽车、船只和设备的回收,以及政府对纳税人的财产提出的法律索赔(如银行账户、房产和车辆)。税收扣押是实际采取行动收回财产的过程,可能导致财产出售。留置权通常被视为债权人在债务催收过程中的最后手段。在房地产领域,债权人可能通过多次错过付款后获得第一顺位的留置权,从而对抵押物享有优先权利。这允许债权人取消抵押品赎回权,并在债务人无力偿还时,有权收回并转售房产以偿债。此外,机械师留置权和判决留置权是其他常见形式,前者允许承包商因未支付劳动报酬而获得对房屋或汽车的权利;后者则允许债权人针对特定价值的财产提出索赔,用于支付货物或供应协议产生的未付费用。这些权利确保了债权人在债务清偿过程中的优先地位,并为债权人提供了有效的收回手段。这一制度在保护债权人权益的同时,也对债务人构成了压力,促使双方更积极地解决债务问题。审执分离模式,作为一项旨在通过明确划分审判权与执行权以提升执行效率和确保公正性的创新举措,在理论层面无疑具有积极的意义。它试图在司法体系中构建一个更为清晰、高效的运行机制,使得法律的裁决能够迅速转化为实际行动,同时最大程度保障了判决的独立性和执行过程中的公平性。然而,任何制度设计都不是孤立存在的,其成功实施往往依赖于一系列复杂因素的相互作用,其中最为关键的是司法权威力的保障。面对未来,我们期待通过审执分离模式的建立和司法体制改革的完善,不仅能够解决当前强制执行难的问题,更能在全社会范围内建立起对司法公正的信心。这不仅是对法治精神的坚守,更是对公平正义的不懈追求。

来源、转载:法律笔谈

凡本微信公众平台标明“转自”或“来源”的作品,版权归原作者及原平台所有,仅代表原作者个人观点,供读者学习、参考,不代表本所公众号观点。如涉及版权等问题,请在微信后台留言,我们将第一时间处理,非常感谢!

素材来源官方媒体/网络新闻