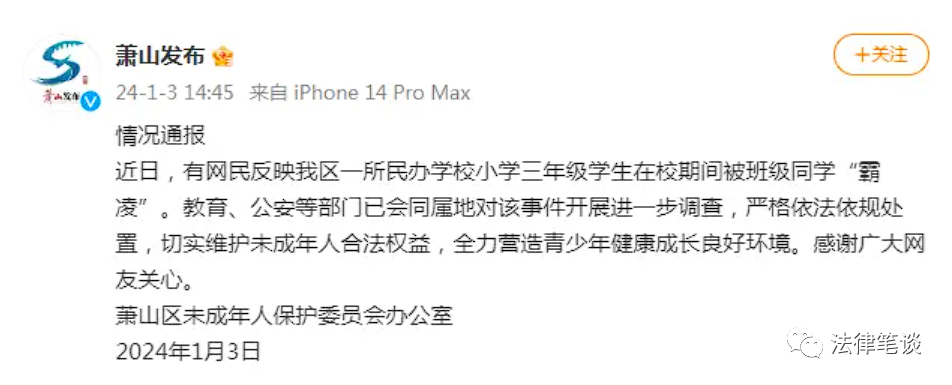

1月2日,演员郝劭文妻子@林宁瑞RENEE 发文称女儿遭遇校园霸凌:校方在未查证前,就给孩子灌输错误的价值观以及扭曲事实,否定受害者的切身感受,告知孩子“这是一种朋友之间的游戏”。1月3日,浙江省杭州市萧山区未成年人保护委员会办公室发布《情况通报》。

近年来,我国校园欺凌事件屡见报端和网络。拍裸照上网 、逼迫吞食排泄物 、火烧手指 、挑筋割肉,甚至多对一的拳打脚踢将人活活打死。有的同学因此抑郁焦虑,被迫转学;有的学生不得不辍学,带着严重的心理疾病过着提心吊胆的生活;有的受害者不堪其辱而自杀。不止我国,全球的校园欺凌现象都十分严峻,各国政府和各国际组织也出台了相关法律法规、政策及文件以应对校园欺凌。校园欺凌是发生在校园内外、以学生为参与主体的一种攻击性行为,它既包括直接欺凌也包括间接欺凌。校园欺凌不等同于校园暴力,校园暴力包含校园欺凌,而校园欺凌是最常见的一种校园暴力。校园欺凌也可表述为霸凌,本文对此不做区分。2013年,日本在《防止欺凌对策推进法》中明确了校园欺凌的定义:“指对儿童学生,在其所就读学校等,与该学生有一定关系的其他儿童学生所进行的心理或身体伤害行为,使该学生感到身心痛苦,场所不限。”2017年联合国教科文组织发布《校园暴力与欺凌全球现状报告》,认为校园暴力是校园欺凌的上位概念。2017年我国11部门联合发布《加强中小学生欺凌综合治理方案》(以下简称《方案》)对校园欺凌概念进行了首次官方界定,同样认为校园暴力是校园欺凌的上位概念。2020年,我国修订的《未成年人保护法》认为,学生欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。校园欺凌在我国已经引起了各级政府的关注,政府为此出台了相应的政策。2017年、2018年国务院办公厅分别发布了《关于加强中学幼儿园安全风险建设的意见》与《国务院教育督导委员会办公室关于开展中小学生霸凌防治落实年行动的通知》,指出要建立好健全的校园霸凌责任体系和治理制度。在国家牵头进行引导之后,各地方政府纷纷加入,制定了校园霸凌专项整治工作实施方案,重点提高对于校园霸凌现象的防范意识和防范能力。此后,一些省市区还陆续推出了有针对性的校园霸凌防治计划。

欺凌者

欺凌者是指在校园内外实施欺凌行为的一方,其中包括主要欺凌者和欺凌协助者/支持者。主要欺凌者指欺凌事件的“主犯”,即在欺凌事件中起主要作用或组织、领导作用的人,这样的欺凌事件参与者在三人以上;欺凌协助/支持者不是欺凌行为的发起人,但在欺凌开始后加入或协助欺凌。部分欺凌协助者受欺凌者的恐吓、威胁,属于被迫参与欺凌。欺凌者往往受其自身的挫败感、羞辱感和愤怒情绪的影响,具有较强的攻击性和反社会性。而个人心理疾病与社交障碍、家庭问题、社会压力等原因都可能导致欺凌者的产生。欺凌者的欺凌行为是一种反社会行为,欺凌者违反社会行为规范和道德规则,对于社会和谐与稳定、社会公平与正义的实施造成极大破坏和恶劣影响。

被欺凌者

即受欺凌者,是校园欺凌事件中的最大受害者,在校园欺凌行为中是处于弱势的一方。被欺凌者遭受欺凌的诱因众多,既包括外界欺凌者的挑衅与攻击,也包括被欺凌者自身的个性特征(例如:年龄、性别、体质、外貌形象、健康状况、性倾向等)、父母教养方式、家庭结构、家庭社会经济地位、校园环境、同伴关系等主客观因素。被欺凌者容易产生焦虑、抑郁、低自尊、孤独感、自杀信念等内化问题行为,也可能产生违反道德和社会行为规范的外化问题行为,例如逃学、盗窃、攻击等,被欺凌者可能因此被迫在同伴群体中被边缘化。

旁观者

旁观者既不是欺凌者,也不是被欺凌者。他们不是校园欺凌事件的参与者,但目睹或听闻了校园欺凌事件的发生,在校园欺凌行为中处于旁观的位置。在校园欺凌事件发生时,旁观者可能采取三种行为:“作为”、“不作为”、对欺凌行为起哄。“作为”是指及时为受欺凌者提供支持、帮助和保护;“不作为”是指拒绝为受欺凌者提供支持、帮助和保护;对欺凌行为起哄是指该旁观者并未表现出欺凌行为,但他的行为可能增强欺凌者的攻击行为。旁观者的行为会产生旁观者效应:旁观者的“作为”效应能遏制欺凌行为,进一步减轻或缓解被欺凌者所受的心理伤害,并增强他们的亲社会行为;旁观者的“不作为”效应或欺凌起哄行为则会助长欺凌行为,降低欺凌者的自责与内疚感,加剧对被欺凌者造成的伤害以及催生他们的反社会行为。也有研究者将采取“作为”的旁观者称为“保护被害者”,即能改善欺凌事件的角色;将“不作为”的旁观者称为“局外人/旁观者”,他们的不介入和冷漠态度通常会使欺凌事件恶化。

校园欺凌具有危害性。被卷入校园欺凌的初中生,不论是欺凌者、受凌者还是旁观者,都可能产生或轻或重的心理创伤,更有甚者会出现心理问题。研究发现,曾经被卷入校园欺凌事件的青少年发生抽烟、酗酒等等健康风险行为的比率远超其他同龄人,成年后他们在维护人际关系也表现出许多不足,相较于其他人,他们更容易犯罪。校园欺凌所引发的负面影响不仅会危害到某个个体,还可能滋生一系列社会问题,给社会带来恶劣影响,具有波及面广的特点。

校园欺凌具有隐蔽性。校园欺凌的隐蔽性体现在以下三个方面。第一,实施欺凌行为的场所具有隐蔽性。欺凌者往往会将施暴地点选在宿舍、厕所等隐蔽场所,还有人“放哨”,会在老师来到之前提前结束;再加上欺凌者通过殴打警告受凌者,使受凌者不敢向师长寻求帮助,这是造成校园欺凌隐蔽性的一个重要原因。第二,学生对校园欺凌这一概念认识模糊。

校园欺凌具有高频性。数据表明,近50%的初中生曾遭受言语欺凌,38%的中学生在社交网络上受到欺负,20%的学生在校园内遭受过暴力攻击或肢体侵害,14.5%的中学生遭受过网络威胁或暴力。由于学校环境比较封闭,欺凌者与受凌者在同一空间长期共处,因此校园欺凌现象常常表现为多次发生,持续时间较长。

校园欺凌具有复杂性。调查发现,校园欺凌的背景往往与随迁子女、留守儿童等社会问题有关。并且,一位卷入校园欺凌的初中生,其在欺凌事件中扮演的身份并不固定,一些长期受凌的学生最终也可能会发动更为恶毒的“反欺凌”,引发更为严重的报复。

校园欺凌主要包括直接欺凌和间接欺凌两种类型。

直接欺凌是指采用公然、明显的方式进行欺凌。直接欺凌包括直接身体欺凌和直接言语欺凌等类型。其中,直接身体欺凌包括打、踢、抓咬、推搡、勒索、抢夺和破坏物品等身体动作行为;直接言语欺凌包括辱骂、讥讽、嘲弄、挖苦、起外号等言语行为。

间接欺凌间接欺凌是指以较不易被发现的方式进行欺凌,通常借助第三方进行欺凌。间接欺凌包括关系欺凌、网络欺凌等类型。其中,关系欺凌包括传播谣言、社会孤立等;网络欺凌包括歧视性的短信和电子邮件等。

在校园欺凌案件中,欺凌者实施欺凌行为损害他人身体或者造成财产损失的,侵权责任必不可免。根据我国《民法典》第1188条第2款可知,侵权人即欺凌者在有财产时,由其本人承担侵权责任的赔偿,监护人承担不足部分。《治安管理处罚法》第8条也规定了由本人或者监护人承担民事责任。在中国裁判文书网上以“校园欺凌、民事责任”为检索条件,2016-2022年由基层人民法院审判的校园伤害案大概有156件,根据检索可知:第一,有超过一半的学校举办过禁止校园欺凌类似专题教育活动,但是仍有超过54%的案子需要承担民事赔偿责任,即学校未在合理的预知范围内采取 有效的控制措施的,需要承担相应的民事赔偿责任,进行相关主题教育活动并不能当然免除其责任,学 校不承担民事责任的前提是尽到相应的管理职责;第二,与2018年相比,虽然学校承担责任的比例在 2019年有所回升,但是从整体数据来看,学校承担责任的比例是呈下降趋势的,也说明了学校在承担管理和教育责任这方面是取得一定成效的。但是欺凌事件发生的数量总体上是上升的,说明仅依靠学校对此行为进行管控,并不能从根本上遏制欺凌行为的发生;第三,在校园伤害事件中,82%的行为人需要承担50%以上的责任,将近20%的行为人负全责,即根据法院判决,行为人需要负主要责任。然而即使通过本人的财产进行民事赔偿,但是其财产往往是通过继承或赠予获得的,并没有给欺凌者本人带来切身的痛苦,惩罚效果也是有限的,并不能真正起到教育警示的作用。《治安管理处罚法》针对校园欺凌行为并没有专门的规定,只是部分条款涉及未成年人,且对校园欺凌行为的规制存在以下问题:第一,第8、21条对违法未成年人进行了严格的年龄限制,责任年龄过大,对于16-18周岁的未成年人扰乱社会治安的,并不是一概予以行政拘留处罚,甚至直接将未满16周岁的未成年行为人排除在行政拘留处罚之外;第二,行为人实施欺凌行为,除了年满16周岁可能给予行政拘留外,对于不满16周岁的最多承担民事责任,但是在上述中已说明民事责任并不能起到有效的警示教育作用,即行政法并不能有效规制该类行为;第三,我国未成年人除刑罚之外的处罚措施,主要有责令严加管教、训诫,责令具结悔过,责令赔礼道歉、赔偿损失、工读教育等。这些处罚措施看似种类繁多,但是能真正发挥作用的少之又少,过于温和的手段,实质上是对欺凌者的放纵,也是校园欺凌行为无法遏制的关键所在。2022年1月1日起施行的《中华人民共和国家庭教育促进法》第49条对于父母监管不力的,可以予以训诫,命其接受家庭教育指导,但训诫措施并未明确,不具有实操性和惩戒性。退一步讲,处罚监护人可以在一定程度上督促其履行义务,但是自己违法父母受过这种不是自己承担责任的做法,无法对校园欺凌的施暴者进行直接惩罚,使其达到的威慑效果非常有限。我国现行《刑法》第17条第2、3款规定,年满14周岁不满16周岁(以下简写为14-16周岁)的未成年人仅对八种类型的犯罪负责,对于年满12周岁不满14周岁的(以下简写为12-14周岁),有条件地对故意杀人、故意伤害承担刑事责任。有数据显示,我国检察机关所受理的未成年人犯罪案件中,盗窃罪、抢劫罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪这五类案件占81%。在裁判文书网上对关键词进行搜索,并进行筛选得出以下结论:校园欺凌违法行为大多触犯故意伤害、侮辱诽谤、寻衅滋事、聚众斗殴等罪名。与前述数据显示的高发型未成年人犯罪类型大体相同。其中,故意伤害、聚众斗殴、寻衅滋事尤甚,诸如此类的行为会给青少年甚至社会带来严重危害,却因为刑事责任年龄的限制而无法追究施害者的责任。我国目前校园欺凌犯罪所采用的治理模式,类似于日本,即对校园欺凌行为涉及犯罪的,根据刑法的一般罪名进行规制,且具有严格的起诉程序,充斥着保护未成年人、慎刑慎罚的基本原则,但是欺凌事件的发生并没有得到有效遏制,甚至有增无减。较于法国独立设罪的规制方式,治理效果有限,因此我国可以借鉴其“戏弄刚入学的新生罪”并结合本土特色予以改造,增设校园欺凌罪,确定犯罪圈、厘定适用主体,加大对该类行为的打击力度。此外,我国目前尚无专门处置校园欺凌的法律法规。导致欺凌发生后,警方往往只能凭借《治安处罚法》、《未成年人保护法》等,进行以批评为主的科普教育。这为欺凌者和欺凌现象提供了滋长的空间。法律法规对校园欺凌的定义和标准也不够明确,使得一些实际存在的欺凌行为没有被严格打击。预防和减少校园欺凌是一项系统工程,要从全社会共同参与入手,建立起“人人参与,齐抓共管”的长效机制,对校园环境进行全方位保护。警方、学校亦需协调有关部门积极进行教育和矫正,开展相关心理辅导,避免校园欺凌参与者走向极端,有助于其更好地重返校园生活和社会生活。

来源、转载:法律笔谈

凡本微信公众平台标明“转自”或“来源”的作品,版权归原作者及原平台所有,仅代表原作者个人观点,供读者学习、参考,不代表本所公众号观点。如涉及版权等问题,请在微信后台留言,我们将第一时间处理,非常感谢!