今年的两会上,最高法举办了2024年全国两会《最高人民法院工作报告》解读系列全媒体直播访谈活动。最高人民法院研究室主任周加海在线解读人民法院做实诉源治理工作的新举措新进展。

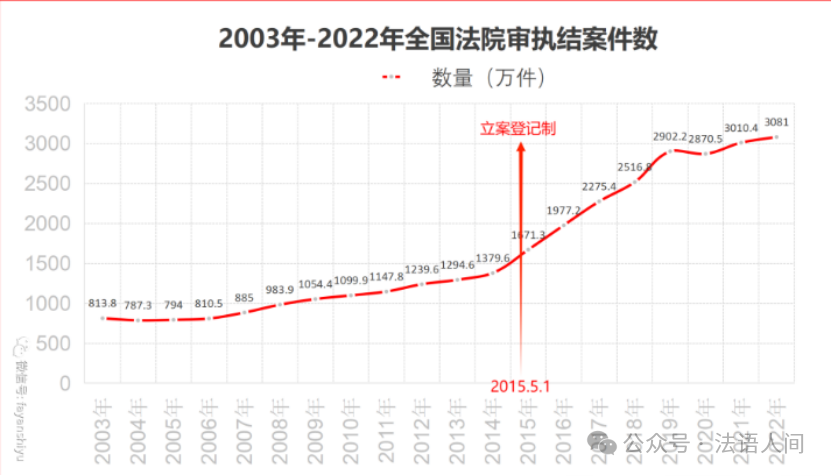

最近几年的法院工作报告中,常看到“案多人少”“人案矛盾”等表述。今年的最高法报告指出,2023年,全国各级法院收案4557.4万件,结案4526.8万件,同比分别增长15.6%、13.4%。周加海解读称,近年来,人民法院受理案件的数量不断攀升,“案多人少”的矛盾日益突出。“2013年以来,全国法院案件总量以年均13%的增幅快速上涨,10年增加2.4倍;法官年人均办案由2017年187件,增至2023年357件”。而在2022年报告中的数据则是,“2018年以来,全国法院结案总量年均增长5.2%;法官人均办案从2017年的187件增至2022年的242件”。这一年时间,法官的年人均办案数量,从242件增加到了357件。这增长速度也太快了,压力可想而知。“这就意味着,全国法官一年到头不休息,平均每人每天都得办结1件案件。”周加海说。

3月7日的“人民法院报”上的《做实“公正与效率”的中国方案》的头版文章中,更是明确写到,“不止株洲中院,近年来,案多人少成为困扰全国法院的最大难题”。“诉讼爆炸”、案件井喷日益突出并发展为常态。“一些法院人案矛盾突出、办案压力大” “人案矛盾依然突出”“案件压力增大”……这些曾在最高人民法院工作报告中多次出现的表述,凸显了人案矛盾存在之久、影响之深、解决难度之大。

在“案多人少”问题客观存在的前提下,应当思考的是,在提升诉讼效率方面,是否应当局限于独任制的扩大化、小额诉讼适用的扩大化,着力于从简化程序的作业中提升效率以化解此问题。这两个方面的扩大化对于化解“案多人少”固然更为直接、有效,但也略显“简单”和“粗暴”。独任制的扩大化意味着合议制的限缩,合议制的功能无法得以实现(司法民主功能、集智功能、制约功能);小额诉讼程序适用的扩大化意味着,更多的纠纷解决在程序上的保障被削减。无论是独任制的扩大化,还是小额诉讼程序的扩大化都有一个限度。诉讼公正是民事诉讼制度价值的首选,作为一个相对长远的工程,应有计划、分阶段推进相应的制度建设,而非仅就个别制度“动刀”。

笔者认为,在应对“案多人少”问题方面,应该将视野放得更开阔一些,要从诉讼体系化的视角予以综合考虑、全面布局。

在进入了智能化时代的今天,电子技术已然成为了我们生活中十分重要的一部分。除了关注电子技术于日常生活中的应用外,我们也要看到其在司法工作中的巨大潜力,特别是对于降低诉讼成本、提高诉讼效率方面的巨大作用。大数据、人工智能等技术运用日趋广泛,但不是在法院诉讼服务大厅摆个导诉机器人,就实现“智慧法院”了。

“五五改革纲要”在充分总结吸收各地法院探索实践的基础上,确定了以下改革思路。

首先是依托互联网法院深化改革试点。2017年以来,我们先后推动设立杭州、北京、广州三家互联网法院,探索“网上纠纷网上审”新机制和网络依法治理新模式。截至目前,杭州互联网法院在线庭审平均用时28分钟、平均审理期限41天,比传统审理模式分别节约时间60%和50%。三家互联网法院都注重总结提炼涉网案件裁判规则,公正高效审理了一批新类型、疑难复杂互联网案件,有力推动了网络空间治理法治化。下一步,我们将完善互联网法院管辖范围和诉讼规则,改造优化电子诉讼平台,扩大三家法院的试点效应和示范效果。

其次是在全国范围内有序推广在线诉讼。自2019年起,最高人民法院将积极总结三家互联网法院和浙江“移动微法院”等实践经验,进一步提升电子诉讼在全国法院的覆盖范围、适用比例和应用水平。逐步实现在线立案、在线缴费、电子送达三类应用覆盖全国法院,打造世界领先的移动诉讼服务体系。

最后是推动以立法方式构建电子诉讼制度。我们将在试点基础上,提出构建适应互联网时代需求的新型管辖规则、诉讼规则,探索建立涵盖管辖、立案、庭审、送达、执行等全部流程的电子诉讼制度,推动民事诉讼法修改完善。

人民法院将积极稳妥有序地推进智慧法院建设,为促进审判体系和审判能力现代化提供有力科技支撑。

调解作为一项具有悠久历史的传统纠纷解决方式,曾经在我国民间的纠纷化解中发挥过重要作用,法院调解也是我国的一个重要司法传统。与诉讼相比,调解是一种更为快捷简便的纠纷解决方式,在效率上具有无可比拟的优势,能有效减少当事人的负担。同时,调解结果是由双方当事人所共同协商认定,能最大化照顾到纠纷双方各自的利益,结果接受度较高。当然,在强调调解制度优越性的同时,我们还要注意法院强制调解的问题。法院要在摆正调解制度的功能和价值的前提下重视对调解制度的应用,发挥其在民事案件繁简分流中的作用,化解当下“案多人少”的困境。

除了调解制度外,仲裁制度在纠纷解决的许多方面都具有独特的优势,应得到更多的关注。与诉讼相比,仲裁制度具有自愿性、高效性、灵活性等特征。而且由于仲裁具有无地域限制、仲裁结果在全球都具有可执行性等优势,使得仲裁往往更为贴切当事人的实际需求。与此同时,仲裁一裁终局,能够迅速解决当事人之间的纠纷,在效率上也具有优势。

集团诉讼(Class action),通常是指美国的一种普遍应用于解决涉及多数人法律权利争议(民事和行政,甚至政治)的一种诉讼制度。从大陆法民事诉讼理论来看,集团诉讼与一般民事诉讼相比,就存在一个判决效力扩张的问题。所谓判决效力的扩张,就是指判决效力不仅对参加诉讼的诉讼代表人有拘束力,而且对那些没有参加诉讼的被代表的成员以及那些未特别授权给代表人的集团成员也有同样的拘束力。它的判决不仅对未参加争议审理的主体具有约束力,而且可能对那些根本料想不到这种审理的主体也具有约束力。我国的诉讼代表人制度虽然与集团诉讼有些类似,但是要对没有参加诉讼的人具有约束力,还必须有被代表人授权同意。集团诉讼的判决中往往无须明确判决拘束的主体范围。这一点是集团诉讼与代表人诉讼最显著区别之一。

现代型纠纷往往难以在一定的时间内和财力允许的情况下,具体明确利害关系主体。集团诉讼只要求相对明确,作出抽象的判决,正体现了集团诉讼的灵活性、实用性。强制反诉制度也是一种有利于应对“案多人少”问题的方法。反诉的本质是诉的合并。所谓强制反诉,是指本诉的被告对于与本诉有某种牵连的情形下只能在本诉的诉讼程序中以反诉的方式提出其反诉请求,如果放弃提出该诉讼请求,则不得另案起诉提出其诉讼请求。

在我国民事诉讼法中引入强制反诉制度,对于通过合并诉讼的方式有助于提高诉讼效率。在美国诉讼中,就有强制反诉制度(美国《联邦民事诉讼规则》第13条),多年的实践经验证明,该制度的实施是 成功的。根据美国判例,强制反诉有四个特殊构成要件:其一,该反诉是从作为对方的请求标的的交易或事件中产生的;其二,当被告送达反诉的诉讼文件时,该反诉的请求权属于已到履行期的债务,并为被告所有;其三,反诉的判决不需要法院对他不能取得对人管辖权的第三当事人出庭;其四,该反诉在本诉开始时并不是另一系属中的诉讼标的。

目前我国员额法官的总量较小,基层法院法官的办案压力依然较大,不少法官白天审案,晚上还要处理判决书、调解书等。此外员额后的审判人员缺乏竞争意识。实践中,司法人员进入员额后,普遍存在高枕无忧的想法,缺乏竞争意识,一定程度上阻碍了司法的进步发展。

从员额制施行至今,案多人少矛盾,已经又开始出现了各级司法机关的官宣报道中。不少专家学者及法律实务人员,也开始反思员额制对于解决司法机关案多人少问题中的作用。

有调研文章指出,分析某基层法院(中级法院以上存在同样问题)可见,三四十名的员额法官队伍里,院党组、专审委占了八九名,各科室一把手又占了十几名。这些领导级别的员额法官,行政管理工作和业务能力所限,根本完不成规定的办案任务。因此一个法院号称具有三四十名法官,但真正实打实办案的,能有一半人数就不错了。

笔者认为,为解决案多人少的问题,不能一味的要求增加员额数量,增加比例,首要措施应该是解决员额福利化、终身制的问题,使员额法官真正成为法院办案的中流砥柱。实践证明,不从全社会特别是各级行政机关提高依法治理水平以减少案件数量,不从激发一线审判人员积极性上入手真正提高工作效率,仅是想要依靠哪一个制度就一次性的解决人案矛盾,是不现实的。来源、转载:法语人间

凡本微信公众平台标明“转自”或“来源”的作品,版权归原作者及原平台所有,仅代表原作者个人观点,供读者学习、参考,不代表本所公众号观点。如涉及版权等问题,请在微信后台留言,我们将第一时间处理,非常感谢!